動力なしに自由に空を飛ぶスポーツ 動力なしに自由に空を飛ぶスポーツ |

グライダー(glider, sailplane)は日本では滑空機と呼ばれる航空機の一種です。

グライダーを見たことのない方は右の写真をご覧ください。

空気抵抗を極力減らすため、芸術的とも言える無駄のない姿に魅了されませんか。

このグライダーは動力を持っていないので、飛行機のようにうるさいエンジン音がなく風を切る音だけの世界です(バリオという昇降計の音量スイッチをオンにしている場合はその音も聞こえます)。

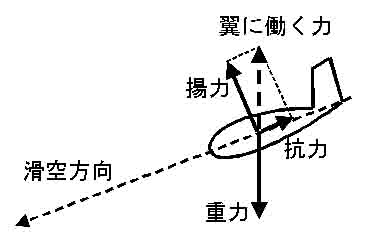

グライダーは右図に示す原理のように翼に沿って空気が流れることによって揚力が生じるので、落下せず大気中を飛ぶことができます。

しかし動力を持っていないので平穏な大気中では徐々に降りてくるだけしかできませんが、後述の上昇風を利用すれば、燃料を使わず自然の力だけを利用して上昇し、何時間もどこまでも飛んで行けます。

ハンググライダーやパラグライダーと間違える人がよくいます。似た仲間ですが構造や操縦の仕方などかなり違います。

先ずはグライダーが自由に空を駆け巡る様子を2つの動画でご覧下さい。

http://www.youtube.com/watch?v=x46ffIbdRA0

http://www.youtube.com/watch?v=foAnt0A_Gns&NR=1&feature=endscreen

通常の訓練では2人乗りグライダー(複座機)で教官と一緒に飛びながら教わりますが、技量が上達すると1人乗りの機体(単座機)で飛びます。 |

|

|

|

代表的なグライダー |

|

|

|

グライダーが飛ぶ原理 |

|

|

|

|

|

|

グライダーを最初に上空へ引上げる方法 グライダーを最初に上空へ引上げる方法 |

グライダーを専用に飛ばす場所を滑空場といいます。

飛行場でも飛ばせますが、日本では飛行場が少なく、主要な飛行場は混んでいて使えず危険でもあるので、周囲に障害物がなく1000m程度直線状となっている限られた河川敷を滑空場として利用する例がかなりを占めます。

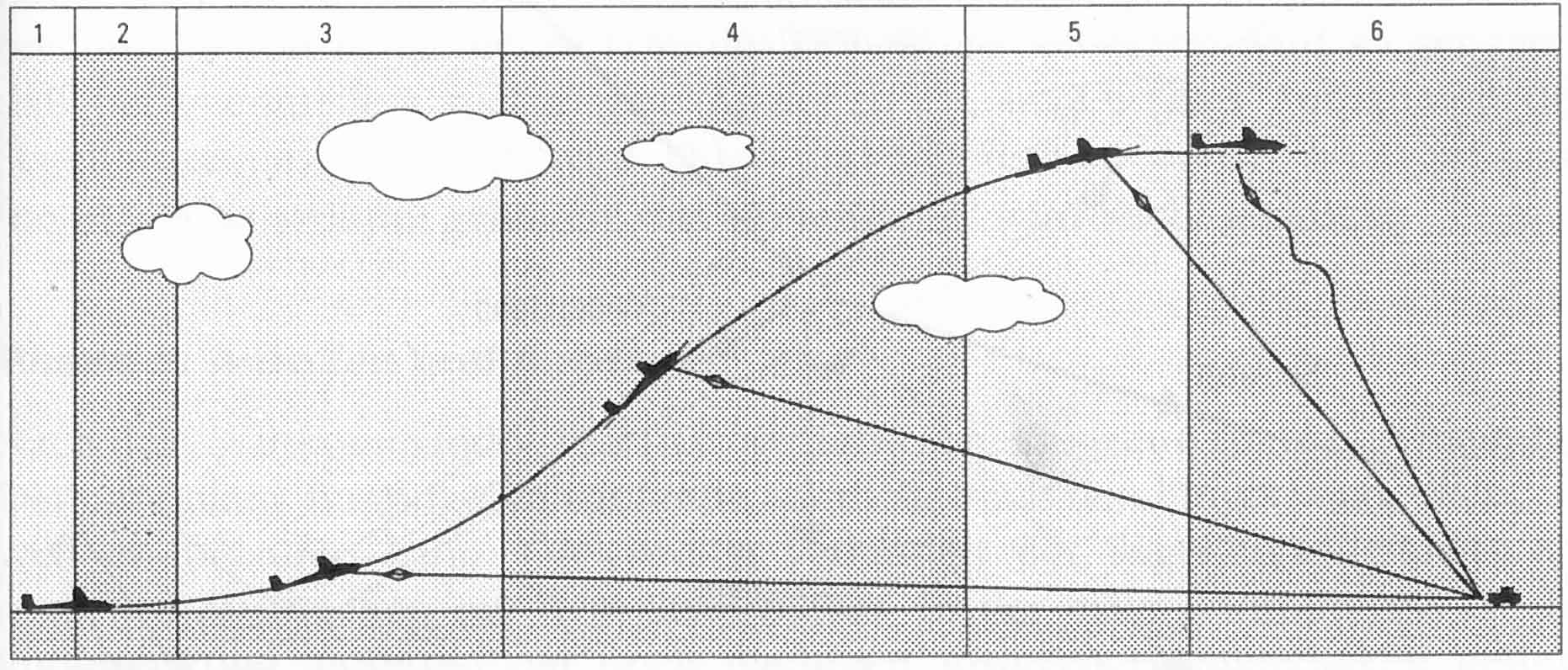

自然の力を利用するグライダーも最初に空へ上げるときだけは動力を使います。

これには主に4つの方法があり、どの場合もグライダーの先に細い索を付けて上空へ引き上げます。十分な高度に達したらこの索をグライダー側で切り離し、その後はパイロットがグライダーを操縦し自由に空を飛びます。

(1)約1km先に設置したウインチから出した長い索をエンジンやモーターで巻き取ることによって空へ引き上げます(ウインチ曳航と言います)。http://www.youtube.com/watch?v=v2Qh95I_YM0

(2)数百mの鋼索を車で走りながら引張り、凧上げのように引き上げます(自動車曳航と言います)。

(3)小型飛行機の後に数十m程度の索を付け、飛行機と一緒に上空へ飛びあがります(飛行機曳航と言います)。http://www.youtube.com/watch?v=9S_AA4Vyy_Y

(4)特殊な初歩的訓練ではゴム索を人が引張りパチンコ玉を飛ばすように飛び出させる場合もあります(ゴム索曳航、パチンコということもあります)。

滑空場の立地条件などから日本では(1)のウインチ曳航が主流ですが、外国では(3)の飛行機曳航が多く見られます。

動力付きのプロペラを備えていて自力で上昇した後、上空でエンジンを止め、機種によってはプロペラを機体内に収納できるモーターグライダーもあります(モグラと言うことがあります)。

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=wRaxCtVfxB0&NR=1 |

|

|

|

ウインチ曳航 |

|

|

|

飛行機曳航 |

|

|

|

モーターグライダー |

|

|

|

|

グライダーの操縦はどうする? グライダーの操縦はどうする? |

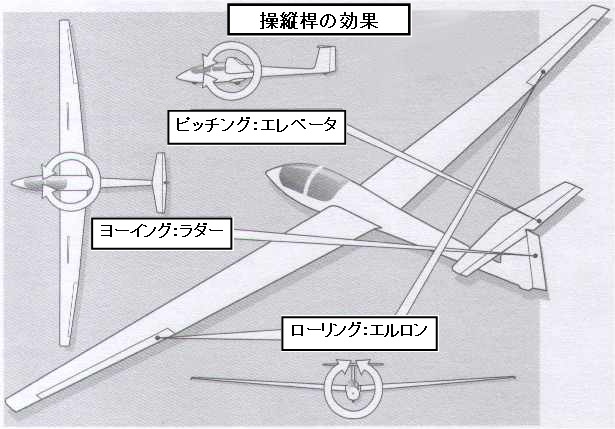

グライダーは基本的にエレベーター、エルロン、ラダ―と呼ばれる3つの操縦装置があります。

エレベーターはグライダーの機首を上下させるピッチングと呼ばれる回転運動をさせるものであり、通常は操縦桿を手で前後に動かして操縦します。このエレベーターを操作すると速度が変化します。

エルロンはグライダーの左右の翼を互いに反対方向へ上下させ機体を傾けるローリングの回転運動を調整するものであり、通常は操縦桿を手で左右に動かすことによって操縦します。このエルロンを操作するとグライダーが傾くので進行方向を変えるための旋回をすることができます。

ラダ―はグライダーの機種を左右に振るヨーイングの回転運動を調整するものであり、通常は左右のどちらかの足を踏込むことによって操縦します。このラダ―を操作することによってグライダーの進行方向と機首の方向を一致させて横滑りをなくし効率よく飛行させることができ、特にグライダーが旋回するときに操作します。

この他に着陸時などで沈下率を大きくするためのダイブブレーキやスポイラーと呼ばれる補助操縦装置があり、機種によっては空気抵抗を少なくするため車輪を引っ込めるための装置などがあります。

通常のグライダーには速度計と高度計、さらに昇降計や進行方向を示すコンパス、横滑りの程度を示すボールゲージなどの計器類と、地面との交信をするための無線機が付いています。記録を狙うときは高度の時間変化を記録する自記高度計を取り付けます。また最近のグライダーの国際競技会では飛行軌跡を記録するためGPSを取り付けます。 |

|

|

|

操縦桿とその効果 |

|

|

|

グライダーの標準的な計器類 |

・速度計は外気との相対的な速度を表わすものでピトー管がよく使われます。グライダーは対気速度が遅くなると揚力が急に減少し失速して落下するので特に注意が必要です。同じ対気速度で飛んでいても風が吹いていると地面に対する速度が早くなったり遅くなったり横に流されたりして対地速度が変わるので注意しないといけません。

・高度計は地面からの高さを表しますが、通常は高度による気圧変化を利用して測定するので、長時間飛んだり遠くへ飛んで行ったり、山の上を飛んだりすると地面の気圧が変化するので、必要に応じて高度計の基点を調整する場合があります。

・昇降計(バリオメーター)はグライダーが上昇しているか下降しているか,1秒当たりの昇降速度を示す計器であり、音に変換したときの音量を調整するスイッチが付いています。

・コンパスは地磁気を検知してグライダーの方位を表わす一種の羅針盤です。

このようにグライダーは飛行機のエンジンを調整するための装置を除いてほとんど飛行機と同じ操縦装置と計器類がついているので、動力もないのに飛行機と同様こんな曲技飛行もできるのです。

http://www.youtube.com/watch?v=ajaOLc-ms2M&feature=related |

|

|

動力がないのになぜ飛べるのか 動力がないのになぜ飛べるのか |

グライダーは動力がないので通常は自然に下へ降りてきます。

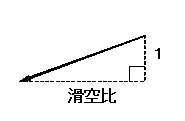

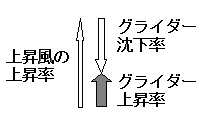

グライダーの性能を表わす指標の一つに沈下率と滑空比があります。

沈下率は1秒間に何m降りてくるかを表し、滑空比は1m降りる間に何m前へ進むかを表します。

最近のグライダーは性能がよく、通常の練習機で沈下率は0.7~0.8m/sくらい、滑空比は30以上あり、高性能機では沈下率0.6m/s以下、滑空比45以上のものがあります。

滑空比45ということは、500mの高さがあれば何もしなくても22.5km先まで飛べるということであり、空を降りてくるというより空を滑るように進むので滑空機と呼ばれます。いかにグライダーの性能がいいかが分かると思います。

ところで自然界には様々な理由で上空へ向かう上昇風(lift)と呼ばれる風があります。グライダーが上昇風の中に留まっていることができ、この上昇風の上昇率がグライダーの沈下率より大きければグライダーは上空へ登っていくことになります。

このように上昇風を利用して上空へ上昇していくことをソアリング(soaring)と言います。

このソアリングによってグライダーは長時間、遠くまで飛ぶことができるのです。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

グライダーが利用する上昇風とは グライダーが利用する上昇風とは |

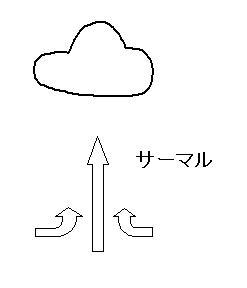

もっとも多く利用される上昇風は太陽熱などで地面が局地的に温まることによって空気が上昇するサーマル(テルミック、thermal)です。ヤカンやお風呂の水が底で温められ、温まったお湯が対流によって水面に向かって上昇してくるのと同じ原理です。

このサーマルは比較的狭い範囲で発生するのでグライダーはこの上昇風からはみ出さないように旋回しながら舞い上がっていきます。これはトンビが羽ばたかずに舞い上がるのと同じで、時には同じサーマルの中でトンビなどと一緒に上昇することもあります。

積雲が発生するときはその下に上昇風が発生するので積雲の下に行けば雲まで上昇することができます。積乱雲や旋風、竜巻は上昇風の激しい例であり、勿論これらは激し過ぎて危険なので利用できません。

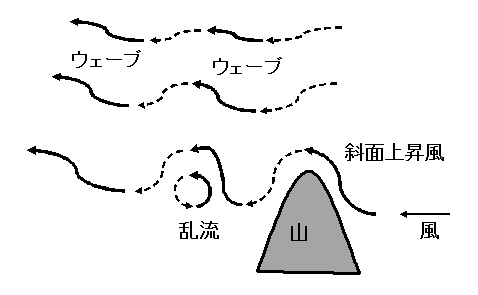

また、山や山脈に風が当たると山の風上側に斜面上昇風(ridge)が発生します。

さらに山脈に強風が吹き付けるときには風が波打つことによって山頂から離れた風下側にウェーブ(wave)と呼ばれる上昇風が発生することがあり、このときレンズ雲という特有の雲が発生するのでこれも目印になります。山頂よりかなり高くまでウェーブによる上昇風が発生するので最近注目されています。

記録を目指すときなどは、山岳地帯で斜面上昇風やウエーブを利用して飛ぶ山岳滑翔が注目されています。

この他にもいくつかの上昇風があります。

これらの上昇風があるときは対流によって逆に吹下す下降風が必ずあるので、この下降風の中に入るとグライダーは瞬く間に降りてきてしまい、元の滑空場へ戻れず不時着ということになり兼ねません。

グライダーは一見のんびり飛んでいるように見えますが、パイロットはグライダーが今いる場所の大気状態に応じて最適な姿勢を保ちながら安全に操縦するのが基本です。車は2次元的な操縦で済みますがグライダーはこれに上下方向を加えた3次元的操縦をしなければならないのでこれがまず難しいところです。

さらにグライダーは動力を持っておらず自然の力を利用して飛ぶしかないので、もっと離れた周囲の気象状況を判断しつつ思わね気象変化などにも対応できるよう常に安全な余裕を保ちながら飛ぶという、瞬時に多くのことを考えながら計算し判断する総合力が要求されます。

低くてなって帰ってこれないからといってやり直しが許されない、常に自己責任による真剣勝負です。

とは言ってもソアリングをしているときの、まるで鳥になったような気分で大空を飛べる楽しみは100年前では不可能だったことであり、味わった人でなければ分からない贅沢な世界です。

このようにグライダー訓練は単に空を飛ぶためだけでなく、仕事や人生など様々な分野にも役立てることができるスポーツということもできます。 |

|

|

|

|

|

|

|

レンズ雲 |

|

|

|

|

グライダー競技は何を競うのか グライダー競技は何を競うのか |

サーマル上昇風は泡のようにランダムに発生するので、この上昇風を渡り歩くように伝っていけば遠くまで飛んでいくことができ、これをクロスカントリー飛行と言います。

通常の上昇風は目に見えないのでこれをうまく見つけ、いかに早く上昇し、どのタイミングで抜け出し、次の上昇風が見つかるまでどのスピードで進むかなど、早く遠くまで飛んでいくためにはパイロットの技量と能力に大きく依存するので、これがこのスポーツの面白く難しいところの一つです。

昔はグライダーでいかに長時間飛んでいられるかの飛行時間やいかに高く上昇できるかの獲得高度が競われていましたが、グライダーの性能がよくなって何時間でも飛んでいられるようになり、これらを競う意味が余りなくなってきました。

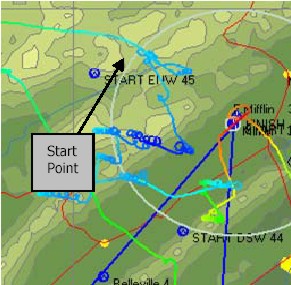

そこで最近では、予め決められたコース(三角形の2地点を回遊して出発点に戻ってくる場合が多いですが)を回っていかに早く帰ってくるかを競うスピード競技が主流になっています。

国際競技では数百kmの三角コースを周回してくるまでの時間を競うのがほとんどです。

決められた地点を間違いなく周回してきたことの証明はグライダーから写真撮影することもありますが、最近の国際競技ではGPSによる記録が用いられます。 |

|

|

|

GPS記録による飛行軌跡の例 |

|

|

|

|